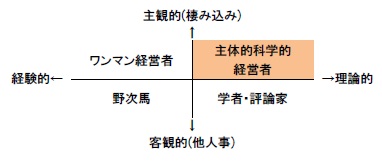

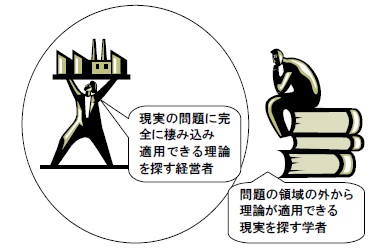

多様化時代の、管理職や総合職は、従来の単一的人材管理とは異なり、業務に対するきめ細かい分解的理解と、個々人の状況に対する配慮の両面が必要である。そのために、総合職希望者は、テイラーの科学的管理法を、きちんと読み込むべきである。『科学的管理法』の反例として持ち出されることが多い『ホーソン実験』は、人間性重視と言われるが実際は作業者への丸投げであり、テイラーの方がきちんと人間観察を行っていたという事実に向き合わないといけない。

また、『セル生産』に関しても、実際はそれを実現できる作業者は、図面をきちんと読める作業者であり、ある程度以上の能力者に限られている。能力が高い人材だけをそろえて、仕事するというなら、管理は最低限でよい。しかし、多様な人材を活用する場合には、業務をきちんと分割し、それに対して自分の部下の能力や、家庭状況を配慮して、負荷処理計画を立てることがスタッフ部門や管理職の仕事である。この時管理職には、人間的魅力より、知的な支配力が重要となる。

またこの時、業務全般を見渡して、改善がきちんとできれば飛躍的に成果が出る可能性がある。このような、能力のある管理職、スタッフとしての総合職が、多様化人材の活性化には有効である。